쾰른 동아시아박물관 소장 석가출가도 연구초 1

(원래는 호암미술관 전시 리뷰에 붙여서 간단하게 석가탄생도/석가출가도 두 그림의 제작연대를 고찰하고, 그림에 보이는 원대 회화의 영향을 밝히고 끝내려는 계획이었는데 도록 뒤의 논고를 읽고, 또 혹시나 해서 월인석보 및 석보상절의 주해서를 찾아 관련된 부분까지 다 읽고 나니 생각보다 문제가 복잡하다는 것을 알게 되었다. 마침 이웃 일본에 있는 석가출가도와는 달리 머나먼(?) 쾰른에 있는 석가출가도는 단독으로 변변히 연구된 논문이 없는 것 같아 글을 한 편 따로 쓰기로 생각을 바꾸었다- 석가탄생도에 관해서는 원래대로 필요한 만큼만 짧게 다룰 작정이다.)

우선 이 두 작품처럼 화기나- 위조되지 않은- 관서가 없는 경우에는 그 어떤 질문에 대해서든 그림 안에서 단서를 찾는 수밖에 없으니, 일단 그림부터 먼저 대략 보고 시작하는 것이 좋겠다:

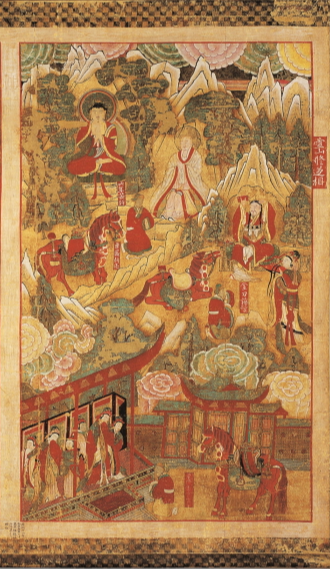

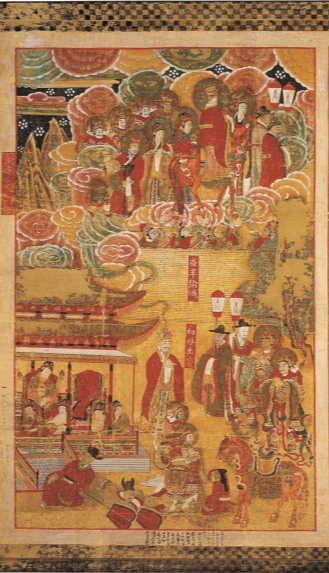

순서대로 위가 석가탄생도(일본 本岳寺 소장), 아래는 석가출가도이다. 이 둘은 함께 팔상도의 한 조를 이루었을 가능성도 제기되는 그림인데- 이때 전자는 팔상 중에 '비람강생', 후자는 '유성출가'로 보는 게 통설이다- 보시다시피 세부 필법은 유사하지만 첫인상은 꽤 차이가 난다. 그럼 이 두 그림의 외관이 차별화되는 가장 큰 이유는 무엇일까?

정답은 바로 '구도'이다. 석가탄생도는 화면 상중앙에 중심이 되는 탄생 장면을 넣고, 그 아래위로 대략 4~6단 정도로 공간을 나눠서 화면을 층층이 쌓아올린 반면, 석가출가도는 전각-궁장-산줄기로 이어지는 선으로 화면을 비스듬하게 반분한 대각선 구도를 썼다.

대각선 구도를 중국을 위시한 동북아 고전미술에선 '변각구도'라는 이름으로 곧잘 부른다. 보통 산수화를 논할 때 많이 쓰이는 용어지만- 산수화의 변각구도에 관한 설명은 우리의 예전 포스팅[2018.05.23 - [공연/전시 review] - 국립중앙박물관 소장 적벽도 연구초(1/3)]을 참조 바란다- 아래 예시에서 볼 수 있듯, 인물화에도 전혀 영향이 없었던 건 아니다:

위의 그림은 '절함도(折檻圖)'이다. 한 성제 때 주운이 황제에게 간하다가 끌려나가면서 어전의 난간(檻)을 붙들고 버티어서 종내는 난간이 부러져버렸다. 어사가 주운을 끌고 나간 다음에 좌장군 신경기가 관모를 벗고 바닥에 머리를 찧어 피가 날 때까지 구명을 해서 주운은 겨우 사면을 받았는데, 나중에 성제가 마음이 풀린 다음에 난간을 새 것으로 바꾸지 말고 그대로 이어붙여서 직언을 한 신하를 표창하라 했다는 내용이다.

그림에 관서는 없지만 화풍이나 필력으로 보아 역시 남송 궁정화원의 작품이리라는 데 큰 이견이 없는데, 보면 사건이 일어난 장소를 '어전'이 아니라 '어화원'으로 바꾸어서 변각구도의 배경 안에 등장인물들을 '들어 앉힌' 방법으로 구도를 짰다. 해서 변각구도의 산수인물화는 물론이고 고사인물화도 그렇게 찾아보기 어렵진 않은데, 문제는 석가출가도는 절함도처럼 그림 안에 한 장면만 그려진 것이 아니라 한 화면에 여러 사건/장면을 압축시켜서 표현한 불전도(佛傳圖)라는 점이다.

한 화면 안에 많은 장면을 그려 넣으려면 화면을 수평/수직으로, 곧 크고 작은 (직)사각형으로 분할하는 게 가장 효율적이다. 위 석가탄생도 역시 한 '층'을 다시 세로로 쪼개서 한 단에 여러 장면을 표현하고 있고, 또 다른 예를 들자면 불화 중에서도 표현할 내용이 많은 관경십육관변상도 같은 경우엔 아예 노골적으로 화면을 네모지게 구획해 놓은 것을 볼 수 있다.

반면 화면을 사선으로 반 나누면 불가피하게 쓸모 없는 '자투리' 공간이, 여백이 생긴다- 애초에 마하파가 대각선 구도를 들고 나온 것도 정면대칭구도의 빽빽한 북송식 포국에서 벗어나 여백을 넓게 쓰고자 한 이유가 컸을 것이다. 여백/공간의 활용을 염두에 두고 석가출가도를 다시 살펴 보면, (관객이 보는 방향에서) 그림의 좌상단 절반은 설산의 구릉 묘사가 쓸데없이 많은데 비해 사건은 몇 장면 되지 않는다. 대궐 안을 묘사한 우하단은 보다 분주하지만, 오른쪽 끝에 상당한 면적을 차지하고 있는 연못은 도대체 석보상절의 어느 대목을 묘사하고 있는 것인지 요령부득이다- 즉, '남는 공간'을 작가가 연못으로 채웠다고 볼 수밖에 없다. 실제 전시도록에 실린 구주(九州)대학 정수성지보(井手誠之輔)교수의 논고에 따르면, 석가탄생도가 저본인 월인석보/석보상절의 내용 중 21대목 정도를 묘사하고 있는데 비해 석가출가도는 그 절반인 10 대목밖에 되지 않는다.1

그렇다면 이 석가출가도의 화가는 왜 뜬금없이 변각구도를 들고 나왔을까? 최소 7~8장면을 포함하고 있는 그림을 변각구도로 그린 사례는 우리가 실물을 본 적이 없는 것은 물론이고, 웬만한 주요 박물관의 소장품 도록을 다 뒤져봐도 찾지 못했다. 하여 우리가 보기에 이 그림을 연구하는 데 있어 중요한 열쇠는 그림의 형식상 가장 큰 특징인 변각구도를 해명하는 것이다.

이런 맥락에서 '쾰른본과 대조를 이루는 또 다른 한 폭의 존재'를 상정한 정수성지보 교수의 추측은 일리가 있다.2 즉, 원래 한 폭에 들어있던 내용을 반으로 나누어 쌍폭으로 만들기 위해서 여백을 넓게 쓸 수 있는 변각구도를 채택했다는 것이 유력한 한 가지 설명이 된다- 한데 문제는 이 경우에 이 그림은 팔상도 중 '유성출가'의 두번째 폭이 아니라, '설산수도'의 첫번째 폭이라는 것이다.

I. '석가출가도'의 정체

내용을 처음 접하는 분들을 위해서 아주 간단히 배경 설명을 하자면, 먼저 '팔상(八相)'이란 석가모니가 태어나서 득도하고, 포교 활동을 하다가 열반에 이르기까지의 생애 중 여덟 대목을 가려뽑은 것이다. 즉, '석가의 일생'을 아래와 같은 여덟 장면으로 요약한 것이고, 이를 그림으로 옮긴 것이 바로 팔상도이다.(참고로 실록에서 유일하게 언급될 때의 이름은 '八相成道之圖'다.)

① 도솔래의(兜率來儀): 도솔천의 보살이었던 전생의 석가가 여섯 어금니가 달린 흰 코끼리를 타고 내려와 가비라국의 왕비인 마야부인의 배 속으로 들어가는 대목.(월인석보 권2)

② 비람강생(毘藍降生): 마야부인이 람비니원에서 석가를 출산하는 대목.(월인석보 권2)

③ 사문유관(四門遊觀): 가비라국의 태자로 장성한 석가가 성밖 구경을 나가 동/남/서문 밖에서 차례로 노(老)/병(病)/사(死)를 목도하고 번뇌에 빠졌다가, 마지막 북문 밖에서 사문(沙門)을 만나 출가를 결심하는 대목.(석보상절 권3)

④ 유성출가(逾城出家): 태자가 제천과 사천왕의 도움으로 아버지 정반왕을 비롯한 왕실의 제지를 뚫고 성을 넘어 '가출'에 성공하는 대목.(석보상절 권3)

⑤ 설산수도(雪山修道): 설산으로 출가한 석가가 여러 선인들을 찾아 배움을 얻었으나 만족하지 못하고 고행림에서 6년 고행을 마치는 대목.(석보상절 권3)

⑥ 수하항마(樹下降魔): 석가가 마침내 보리수 아래서 여러 가지 방해를 일삼는 마왕을 항복시키고 정각을 이루는 대목.(월인석보 권4)

⑦ 녹원전법(鹿苑轉法): 깨달음을 얻은 석가가 녹야원에서 첫 설법을 통해 교진여를 비롯한 다섯 비구를 제자로 받아들이고 최초의 교단(승가)를 결성하는 대목.(텍스트 실전, 석보상절 권5 추정; 팔상 판화 중 '화엄대법'에 해당하는 대목은 월인석보 권4)

⑧ 쌍림열반(雙林涅槃): 사라쌍수(娑羅雙樹)가 동서남북으로 에워싼 자리에서 석가모니가 열반에 드는 대목.(석보상절 권23)

여기서 석가출가도가 팔상도의 일부라면 ④ 유성출가(逾城出家)에 해당하는 것이냐, 아니면 ⑤ 설산수도(雪山修道)에 포함되는 것이냐가 이 장의 논점이다.

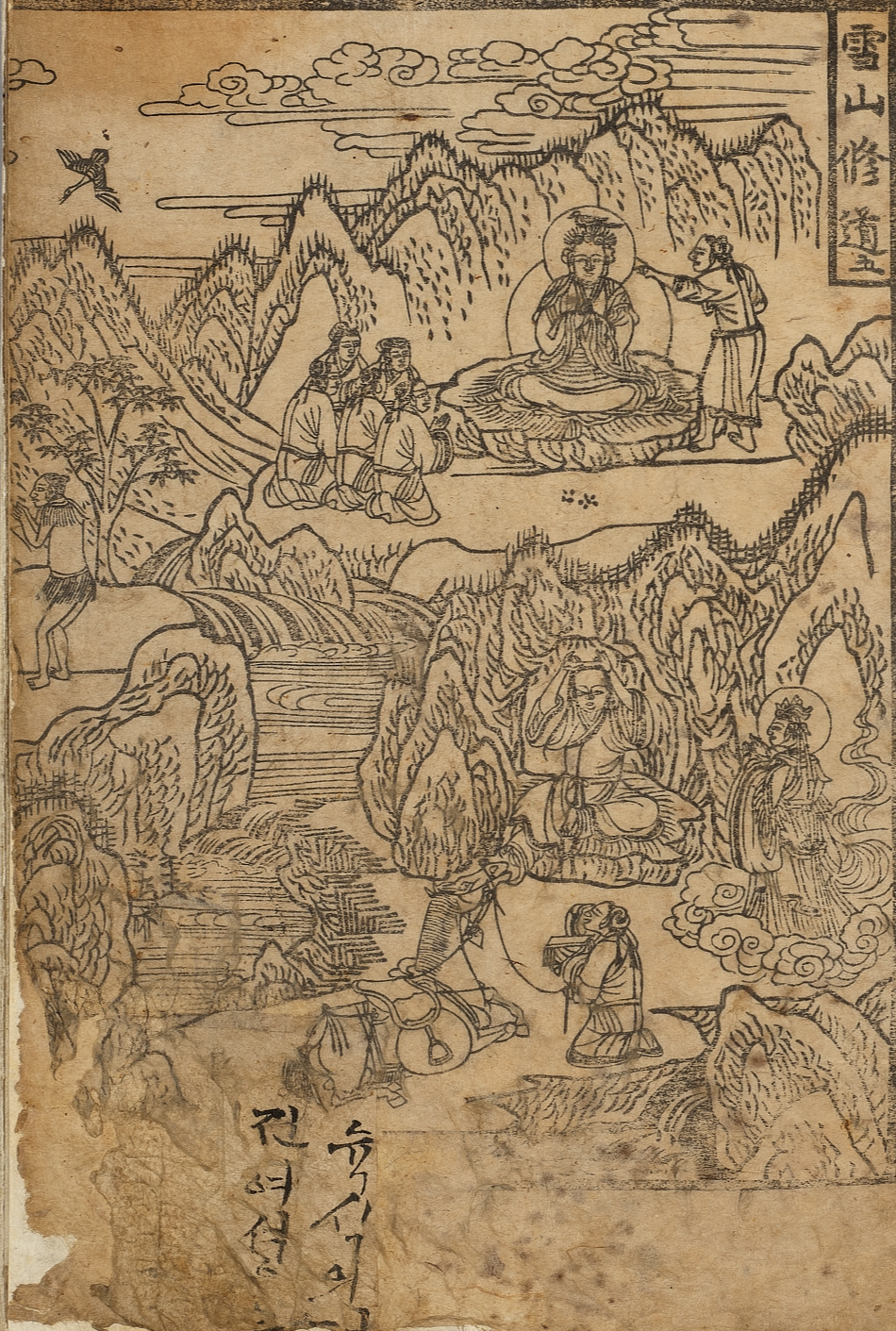

먼저 가장 알기 쉽게, 화면 좌상단에 출가한 태자가 스스로 머리를 자르는 장면은- '금도낙발(金刀落髮)'이라는 명칭도 쓴다- 아래 이미지 하단에서 보시다시피 월인석보(1459)에 삽입된 팔상 판화에선 엄연히 '설산수도'에 들어있다. 금도낙발 위로는 까치가 머리에 둥지를 짓고 새끼를 칠 때까지 움직이지 않았다는 태자의 6년 고행 장면이고, 그림 왼쪽이 잘린 듯 보이는 것은- 우리의 편집이 아니라- 이것이 팔상 하나당 각 2면으로 구성되어 있는 판화의 첫번째 면이기 때문이다.(이하 팔상 판화 도판은 중간본 석보상절 권11에 들어 있는 것으로, 서강대 도서관에 소장된 초간본 월인석보 권1에 수록된 판화와 내용은 거의 동일하다. 이 권11은 원래 삼성미술관 소장이었는데 아마 거기 그대로 있었다면- 거의 일본 스타일로 '디지털화'에 약한- 기관 특성상 이 정도 고해상도 이미지는 구하기 힘들었을 것이다. 다행히 2021년에 소위 '이건희 컬렉션'의 일부로 기증되어서 지금은 국립중앙박물관 홈페이지에서 아무나 무제한 다운로드 가능하다.)

뿐만 아니라 태자가 사냥꾼을 만나서 옷을 바꿔 입고, 차익이 태자의 보관/영락을 받아들고 환궁하는 장면들, 즉 석가출가도의 화면을 거의 40% 이상 차지하는 사건들이 모두 '설산'에서 벌어지는 일들이다. 반대로 유성출가상의 핵심인 '유성', 곧 태자가 제천과 사천왕의 도움을 받아 성을 넘는 장면은 말꼬리 하나 안 보인다- 그렇다면 이것은 '유성'은 빠지고 '설산'이 대신 들어간 '설산출가상'인가? 그런데 이런 '조합'이 가능하긴 한 것일까?

답은 이 그림의 저본인 석보상절 권3을 찬찬히 읽어보면 알 수 있다. 팔상 중에서 사문유관-유성출가-설산수도는 한 권 안에서 연이어 일어나는 사건이기 때문에 15c 당시의 화가도 필시 텍스트를 받아들고서 어디까지를 유성출가에 넣고, 어디까지를 설산수도에 넣을 것인가 고민했을 것이다. 그러니 같은 마음으로 유성출가와 설산수도가 이어지는 문제의 대목을 한번 읽어보자는 것이다:

[...] 불성(沸星)이 돋아 달과 어울리거늘 제천들이 크게 이르되, "불성이 이미 어울었으니 이제 때이니 빨리 나가소서." 다시금 사뢰었다.

그때 오소만[졸음의 신령]이 와 있으므로 성안의 사람이며 공작이며 새들에 이르기까지 몹시 피곤해 잤다. 태자가 차익이 부르시어 건척이 길마 지어 오라 하시니 그때에 말도 울고 차익이도 울거늘, 태자가 다 울지 말라 하시고 방광하시어 시방을 다 비추시고 사자 목소리로 이르시기를, "옛날의 부처 출가하심도 이리 하셨다."

태자가 말을 타고 나가시니 제천이 말 발을 받치고 차익이조차 잡으며 개(蓋) 받치고, 범왕은 왼쪽 곁에 서고 제석은 오른쪽 곁에 서고 사천왕이 시위하여 허공으로 성 넘어 나가셨다. 태자가 이르시되, "보리를 못 이루면 아니 돌아오리라." 제천이 이르되, "좋으시구나!" 하였다. 태자가 아침 새 800리를 가서 설산 고행림에 도착하셨다.

이튿날에 구이 자다가 일어나시어 땅에 거꾸러져 우시며, 왕과 대애도도 슬퍼하여 우시며 나라의 사람이 다 슬퍼하여 두루 찾아다녔다.

태자가 보관, 영락을 차익이 주시고 이르시되, "네 가 왕께 사뢰라, 정각을 이루면 돌아가리라." 차익이도 울고 말도 꿇어 태자의 발을 핥으며 울었다. 태자가 왼손으로 머리를 잡으시고 발원하시되, '이제 머리를 밀어 중생들과 함께 번뇌를 쓸어버릴 것이다.' 하시고 손수 잘라 허공에 던지셨는데 [...]3

보이시는지? 유성출가 대목은 '태자가 ~ 설산 고행림에 도착하셨다'로 딱 끝이다. 우리가 볼드체로 굵게 표시한 '이튿날'부터는 전부 설산수도 대목인 것이다. 또한 상기 인용 부분 뒤로 제석이 태자의 머리카락을 받아 도리천에 가서 탑을 세우고, 태자가 사냥꾼과 옷을 바꾸어 입고, 차익이 환궁하는 사건들이 이어지기 때문에 석가출가도에 묘사된 모든 장면들 역시 이 '이튿날에~' 이후에 나오는 내용들이다. 다시 생각해 보면 이야기의 주인공인 태자가 설산으로 이동을 완료한 시점부터 설산수도상이 개시되는 것이 논리적으로 너무 당연하지 않은가?

애초에 판화는 달랑 책 두 면이 전부라 화면이 좁다. 석가탄생도와 비람강생 판화의 관계에서 볼 수 있는 것처럼 탱화에서 가장 핵심적인 부분만 간추려서 판화를 만들었을 가능성이 높다. 그렇다면 1459년(혹은 1447년) 당시에 설산수도의 핵심 장면 중 하나라고 판단한 금도낙발을 포함하고 있는 그림은 설산수도상의 탱화라고 봐야 상식적이다.

반면 석가출가도 안에 월인석보에 실린 '유성출가' 판화와 겹치는 장면은 단 하나도 없다. 혹 아래 판화 이미지 우하단에 말 앞에 꿇어앉아 울고 있는 차익의 모습을 '차익사환(車匿辭還)' 혹은 '차익환궁(車匿還宮)' 장면의 묘사로 오해할 수도 있겠으나, 둘 다 아니다. 왜냐? 둘 중 하나가 되려면 차익의 손에 태자가 썼던 보관이 들려 있어야 하는데- 혹은 명대 간행된 "석씨원류(釋氏原流)"를 베꼈다면 말 안장 위에 얹혀 있다- 보시다시피 말이나 사람이나 둘 다 빈손이다. 눈치 빠른 독자라면 이미 알아챘겠지만, 이 장면은 위에 인용된 석보상절의 본문 중에 태자가 차익이를 불러서 말 안장 지워오라 하니 말 건척이와 차익이가- 주인이 집을 떠나려는 게 슬퍼서- 울었다는 대목을 묘사하고 있는 것이다.

지금 그림 왼쪽 가에 서 있는 사람이 태자이고, 그 옆으로는 사천왕 중 지국천왕과 증장천왕이 권속을 거느리고 태자를 시위하기 위해 도착한 모습이다(나머지 두 사천왕은 판화의 둘째 면에 그려져 있다). 애당초 아직 허공으로 뜨기도 전의 태자를 바로 앞에 놓고 설산에서 귀환하는 차익을 그려넣는다는 것은, 소위 이시동도법(異時同圖法)의 남용 내지는 아주 '엽기적인' 용례가 될 터이니 두말할 것도 없이 화가의 본래 의도가 아닌 것이다.

한데 이런 오해는 연원이 깊다. 아래 그림은 조선 후기 순천 송광사 팔상도(1725) 중 '유성출가'인데, 그림 상단 중앙에 태자가 성벽을 넘는 장면 오른쪽에 엉뚱하게 차익환궁을 그려넣었다(보면 우상단 전각 안에 정반왕을 비롯한 가족들이 위치해 있고, 계단 아래 무릎을 꿇은 차익이 태자의 의관을 바치는 구성이다). 그림을 좀 더 살펴보면 하단에 성을 넘기 직전 장면은 월인석보의 판화를 주로 베껴서 넣고- 곧, 석씨원류의 '차익사환'과는 무관하다는 말이다- 차익환궁은 별도로 한 장면을 구성했기 때문에 이것은 이시동도법의 남용까지는 아니고 자체로는 가능한 구성이지만, 석보상절 원문의 흐름과는 거리가 멀다.

한편 조선 후기 작품들 중에 예천 용문사 팔상도(1709)처럼 차익환궁을 '설산수도'에 포함시킨 경우도 존재하긴 한다. 아래 왼쪽 이미지를 보면- 일견 석가출가도 비슷하게- 화면 최하단에 차익환궁 장면을 배치하고, 그 위로 금도낙발/차익사환/6년고행 장면을 차례로 쌓아올려서 화면을 구성했다. 그럼 이 용문사 팔상도의 작가는 석보상절의 내용을 알고 그린 것일까? 아니다. 오른쪽 '유성출가'에서 문제의 장면을 찾아보면- 이미지 상태가 불량해서 잘 안 보이시겠으나- 생뚱맞게 '초계출가(初啓出家)'라고 적혀 있다. 이게 초계출가라면 정반왕은 도대체 어디에 있는 걸까? 설마 태자가 무릎 꿇은 차익이한테 처음으로 출가를 고하는 장면이라서 초계출가인가?

이 화가가 확실히 알고 있었던 것은 아마도 석씨원류이다- 석씨원류는 명나라에서 15c에 간행된 책이지만, 조선에서는 17c 후반에 번각된 이후로 큰 영향력을 갖게 된다. 일단 판화에서 그림은 베껴 놓고 봤는데 무슨 내용인지는 잘 모르겠고, 석씨원류에 '야반유성(夜半逾城)'의 바로 앞 장면이 초계출가이니, 그냥 그대로 따서 갖다붙인 것이다.(조선에서 번각한 석씨원류는 국립중앙도서관 홈페이지에서 검색하면 관외 아무 데서나 디지털화한 이미지를 열람할 수 있고, 뷰어 안에 이미지 저장 기능도 따로 있다. 좀 더 일목요연하게 '썸네일' 식으로 각 장면들이 정리된 표를 보고 싶다면 이영종 교수의 박사학위 논문의 부록을 참조하기 바란다.4)

거슬러 올라가면 이 모든 일의 근본 원인은 조선이 임진왜란으로 잿더미가 되었다는 것이다. 석보상절은 지금까지 발견된 것이 전 24권 중 10권, 월인석보는 25권 중 20권 정도로 여기저기 한두 권, 많아야 서너 권씩 흩어져 있다. 17세기 후반~18세기 초라고 해서 사정이 크게 달랐을 것 같지는 않다- 300년 넘게 세월이 흐른 만큼 지금보다 남아 있던 권수는 더 많았겠지만, 어느 사찰/기관이든 완질을 갖추고 있었을 가능성은 거의 없는 것이다. 그러니 혹 어느 누가 운 좋게 책머리에 판화가 붙어 있는 석보상절 권11을 입수했다 한들, 설산수도/유성출가 내용이 들어 있는 권3은 조선 팔도 어느 산골에 처박혀 있는지조차 거의 알 길이 없었을 것이다- 책이 있어야 내용을 대조해볼 생각이라도 하지 않겠는가?

조선 후기 이후 저본에 대한 이해 부족을 다른 각도에서 보여주는 사례가 바로 팔상 판화의 설산수도상 중 '발가선림(跋伽仙林)' 장면이다. 아래 이미지가 판화의 두번째 면이므로 우리가 위에 제시한 첫번째 면과 연결해 보면 무려 설산수도상의 절반을 넘게 차지하고 있는 대목인데, 송광사나 용문사 팔상도에선 아예 전체가 생략이 되어있다- 이유라면 판화가 도대체 무슨 내용을 묘사하고 있는지 이해를 못 했거나, 아니면 뭔지 알았더라도 이 대목을 왜 이렇게 중요하게 취급했는지를 납득하지 못했다는 것이다.

기실 조선 전기의 작가들이 이 장면을 이렇게 비중 있게 다룬 이유는 간단하다- 설산수도상에 해당하는 석보상절 본문 중에서 이 발가선림 대목이 가장 큰 분량을 차지하고 있다는 것이다:

태자가 발가선림(跋伽仙林)에 가시니 저 수풀에 있는 기러기, 오리와 앵무와 공작과 구욕과 원앙과 가릉빈가와 명명과 가비라 등 여러 새들이 태자를 보고 각각 훌륭한 울음을 울며, 저 수풀에 있는 벌레, 짐승들도 다 기뻐하여 태자께 왔다.

그때 그 수풀에 바라문들이 제사를 지내기 위해 소젖을 짰는데 그 젖이 짜도 한가지로 나오므로 선인들이 '하늘의 신령이로구나' 여겨 태자를 청하여다가 앉히니, 선인들이 다 나무껍질과 잎으로 옷을 만들어 입고 꽃과 과실과 풀과 나무를 먹는 이도 있으며, 물과 불과 해와 달을 섬기는 이도 있으며, 물과 불과 재와 가시나무에 눕는 이도 있었는데, 태자가 그 뜻을 물으시니 대답하기를, "하늘에 나고자 합니다."

태자가 이르시되 "네가 구하는 일이 종내 수고를 여의지 못할 것이니 하늘이 아무리 즐거워도 복이 다하면 돌아내려 마침내는 수고로운 길로 가니, 어찌 수고로운 인연을 닦아 수고로운 과보를 구하는가?" 하시어 저물도록 힐난하시고, 이튿날에 "가노라." 하신대 선인이 사뢰기를 "닦는 도리가 다르니 계시라 못합니다." 하였다.5

보시다시피 그림 내용에 대한 설명은 위 인용문에 다 들어있다. 우리는 지금 협주(夾注)를 제외하고 본문만 옮겼는데 협주까지 다 포함하면 원문 네 면이 넘는(3:32 ㄱ 뒷부분~ 3:34ㄱ까지) 분량이다. 설산수도상 안에 단일 에피소드로 이보다 분량이 긴 것이 없는 것이다. 그뿐 아니라 내용을 보면 오리나 공작 외에도 가릉빈가(화면 가운데 오른쪽에 새의 몸에 사람의 얼굴이 붙어 있는 새)나 명명(가릉빈가 아래에 몸 하나에 머리가 둘인 새) 같은 상상 속의 새들이나, 기이한 옷을 입고 고행을 하고 있는 선인들의 모습처럼 인물/화조/영모에 두루 걸쳐 화가가 실력 발휘를 할 수 있는 장면이 많다- 이게 지금 판화라서 만화 같이 보이지 실제 탱화는 위 석가탄생도 같은 공필의 화려한 채색화가 꽤나 볼 만 했을 터, 저본의 분량 배분에 충실하면서 본인(들)의 솜씨도 한껏 뽐낼 수 있는데 마다할 이유가 무엇인가? 이는 석보상절이 아니라 단지 팔상 판화와 석씨원류, 그리고 본인들이 알고 있던 석가모니의 생애에 대한 지식에 의존했던 조선 후기 화가들은 이해할 수 없었던 부분이다.

이제 마지막으로 '석가출가도'와 짝을 이루는 나머지 한 폭, 즉, 실상은 변각구도의 쌍폭으로 그린 설산수도의 두번째 폭이 대략 어떻게 생겼을지를 추정해볼 수 있다. 우선 판화의 첫 면에 보이는 이련하(尼連河)의 물줄기와 산과 구릉으로 (관객이 보는 방향에서) 우하에서 좌상으로 화면을 대각선으로 반 나눴을 것이고, 상기 발가선림 장면이 그 중 어느 한쪽을 차지하면서 전체 화면의 40% 이상을 점유했을 것이다.

여기에 더해서 태자의 6년 고행과 그 후의 목욕, '우유죽 공양', 이 세 장면은 반드시 들어가야 하고, 좌상단 맨 위쪽엔 태자가 그 죽을 마시고 강물에 던진 바리를 제석이 도리천으로 가져가 세운 금탑이 그려져 있었을 것이다. 즉, 지금 이 '석가출가도'의 우상단에 그려진, 삭발한 태자의 머리칼을 가져다 세운 금탑과 어우러져 번쩍번쩍하게 좌우대칭이 되도록 맞춘 구성이다(참고로 한 폭으로 완결된 비람강생상인 석가탄생도는 그림 상단 좌우에 마왕 파순의 궁전과 주 소왕의 궁전으로 대칭을 이루고 있음을 글 첫머리의 사진에서 다시 한번 확인해보기 바란다- 원래 한 폭이었던 설산수도상을 반 나눈 것이라는 우리의 논지를 보다 이해하기 쉬울 것이다.).

그외 태자의 고행 중에 정반왕 등이 양식을 실은 수레를 보내오는 장면이나, 우유죽을 마시고 나서 태자가 홀로 필발라수로 이동하는 동안 벌어지는 몇몇 사건들이 추가로 들어갈 수 있는 후보인데, 이것은 어디서 새로 그림이 발견되기 전에는 알 길이 없다.

이 장의 논점을 검토하면서 우리가 느낀 것은 '선입견의 무서움'이다. 조선 전기 팔상도는 상기 월인석보/석보상절의 판화를 제외하면 지금 국내에 남아 있는 것이 거의 없다. 거기에 위 석가탄생도가 1990년대 후반, 석가출가도는 2007년경이나 되어서야 그 존재가 국내에 알려졌다. 즉, 연구자들의 머릿속에 조선 후기 팔상도들이 먼저 입력된 뒤에 이 그림이 나타났을 때, 차익환궁 장면을 포함해서 전각이 그득히 그려져 있는 불전도는 조선 후기 유성출가도와 가장 비슷하게 보였으리라는 것이다- 화면 상단에 태자가 성을 넘어 나가는 장면은 없고 대신 금도낙발이 들어가 있는 게 이상하긴 한데, 아마도 출가 직후의 상황들을 더 중점적으로 묘사한 독특한(?) 출가도가 아니겠느냐는 식으로 넘어간 것이다.

한데 냉정하게 생각해 보면 '출가 이후를 묘사한 출가도'란 표현 자체가 '붕어가 안 든 붕어빵'과가 아니라 '단팥이 안 든 단팥빵'과다- 어불성설인 것이다. 위 첫번째 석보상절 인용문에서 보듯이 유성출가상이 끝나면 바로 설산수도상이 이어지지, 그 '사이'라고 할 수 있는 영역이 사실상 없다. 산수를 배경으로 하는 그림의 절반은- 야반유성 직후에 태자가 성 앞 어디서 머리를 깎고, 옷을 바꾸어 입고 떠나간 게 아니라- 전부 성에서 800리 떨어진 '설산 고행림'에서 '다음날 아침'에 벌어진 일들임을 분명히 인식할 필요가 있다.

차익환궁이 유성출가상에 들어가 있는 것 또한 단지 조선 후기에 가장 유행했던 팔상도의 한 가지 버전일 뿐이다. 저본인 석보상절/월인석보에 대한 정확한 지식이 있었던 조선 전기, 적어도 16c 초까지는 다른 버전/해석이 존재했다는 것을 보여주는 것이 바로 이 '석가출가도'이다. 이 그림을 독립된 작품으로 본다면 '출가도'라는 명칭을 계속 써도 되겠으나 팔상도 연작의 하나로 본다면 그 정확한 이름은 '설산수도'일 것이다. 다음 편에서는 변각 구도가 그림의 내용에 미친 영향을 살펴보도록 하겠다.

To be continued...

- 정수성지보(井手誠之輔), '석보상절의 불전도: 혼가쿠지본과 쾰른동아시아미술관본', "진흙에 물들지 않는 연꽃처럼"(호암미술관, 2024), pp. 297~301 참조. [본문으로]

- Ibid., p. 301. [본문으로]

- 김성주·안양규 주해, "석보상절 권3"(동국대학교출판부, 2018), pp. 280~306 참조; 이하 권3의 현대어역은 주로 이 책의 '직역' 부분을 가져다 경우에 따라 우리가 조금 다듬은 것이다. [본문으로]

- 이영종, "『석씨원류』와 중국과 한국의 불전도"(서울대학교, 2016), pp. 258~295. [본문으로]

- 김성주·안양규, op. cit., pp. 314~326 참조. [본문으로]